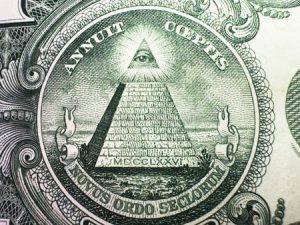

Piramide sul dollaro

Sul retro del dollaro americano, simbolo universale del potere economico, compare un’immagine curiosamente incompleta: una piramide tronca, sovrastata da un occhio che fluttua a mezz’aria. Molte e note le congetture complottiste a riguardo. Ma non è di queste più o meno strampalate teorie che contemplano alieni e fantomatici adepti di altrettanto fantomatiche sette che intendiamo parlare.

Quella che da più parti è stata caricata di una portato esoterico, diventa, piuttosto, “banalmente” — se osservata con sguardo avvezzo alle scienze politiche —, la perfetta metafora del potere moderno: costruito dal basso, ma mai pienamente restituito a chi lo sostiene.

Nella vita dei partiti e delle istituzioni, il processo, si sa, è tanto semplice quanto inesorabile, dacché l’uomo indossa la sua bella foglia di fico. L’ascesa di una figura politica si fonda sull’impegno silenzioso e costante della base: tessere, volantini, comizi, ore di lavoro volontario, presenza, fedeltà. È un moto verticale, che spinge verso l’alto. Eppure, una volta raggiunto l’apice, qualcosa si interrompe: il vertice si separa dalla base come nell’immagine della dollaresca piramide. Quello spazio vuoto tra l’alto e il basso è la zona grigia della politica democratica, dove la legittimazione popolare si trasforma, si transustanzia, in autorità separata, intangibile, spesso autoreferenziale, quasi “sacra”, e al contempo nella disillusione di chi ha creduto che il potere potesse essere condiviso.

Vilfredo Pareto parlava di una “circolazione delle élite”, sostenendo che le masse non governano mai veramente, ma vengono solo mobilitate nei momenti di transizione. Una volta che la nuova élite ha preso il posto della vecchia, le promesse cadono, e la stessa dinamica si ripete nella successiva tornata elettorale.

Gaetano Mosca, da parte sua, definiva la “classe politica” come una minoranza organizzata che domina su una maggioranza disorganizzata. Il potere — diceva — non è mai distribuito fra i molti, è sempre gestito dai pochi.

Robert Michels

Ma è Robert Michels, con la sua celebre “legge ferrea dell’oligarchia”, a offrirci la chiave di lettura più radicale. Ogni organizzazione, anche la più democratica nelle intenzioni, tende inevitabilmente a concentrarsi nelle mani di pochi. La ragione è semplice: chi sta in alto ha le risorse (magari le ha per nascita), le informazioni giuste (magari anche queste per nascita), le giuste conoscenze (no, non si tratta tanto di nozioni, quanto di persone influenti). E chi sta in basso, per quanto attivo o numeroso, non ha strumenti per rovesciare questa logica.

In questo contesto, un caso sui generis è quello del militante di partito. Somiglia molto da vicino all’operaio marxiano: produce valore politico, alimenta la struttura, sostiene il sistema partito (e il sistema partitico), ma non partecipa alla distribuzione effettiva del potere. Il suo impegno genera consenso, visibilità, carriere… per gli altri, per gli “eletti” (in tutti i sensi). Ma il “pluspotere” — diremmo così, chiamando in causa proprio il marxiano “plusvalore” — viene trattenuto da chi sta al vertice, senza redistribuzione proporzionale. Manco per sogno!

Comizi e comizianti

Il paradosso è evidente: è chi sta alla base (certo collettivamente) ad aver reso possibile il vertice, ma una volta che il vertice si è consolidato, non guarda più verso il basso. Quel vuoto simbolico fra le due parti è la zona della disillusione, della distanza crescente, dell’abbandono reciproco costante. “Ma — dice l'”eletto” — ci vediamo alle prossime elezioni, dacché da me, che ho potere, tu che non lo hai e che aspiri ad averne almeno una fetta, o a godere dei benefici del mio, ritornerai!”

E così, la piramide resta tronca. Solida alla base, raffinata in cima, ma spezzata nel mezzo: proprio dove dovrebbe scorrere la linfa vitale del patto dei “soci” partititici, troviamo una sospensione, un’assenza, un silenzio che nessuna promessa pre-elettorale riesce a colmare, ma che anzi sempre — stranamente — alimenta: così, di elezione in elezione di posizione in posizione, la scalata dal “politico” di turno nel suo cursus honorum corrisponde inesorabilmente, in modo direttamente proporzionale, alla rat race del militante o militonto.

Giovanni Balducci