L’idea di sacrificio accompagna la storia umana fin dalle sue origini. James George Frazer, Marcel Mauss, Henri Hubert ed Émile Durkheim hanno mostrato come il sacrificio non sia un semplice atto religioso, ma una vera e propria tecnologia simbolica: un dispositivo attraverso cui le società regolano la violenza, definiscono il sacro e fondano l’ordine collettivo. René Girard, portando oltre questa linea di pensiero, ha visto nel sacrificio il meccanismo fondamentale con cui le comunità disinnescano la propria aggressività interna, concentrandola su una vittima: il capro espiatorio.

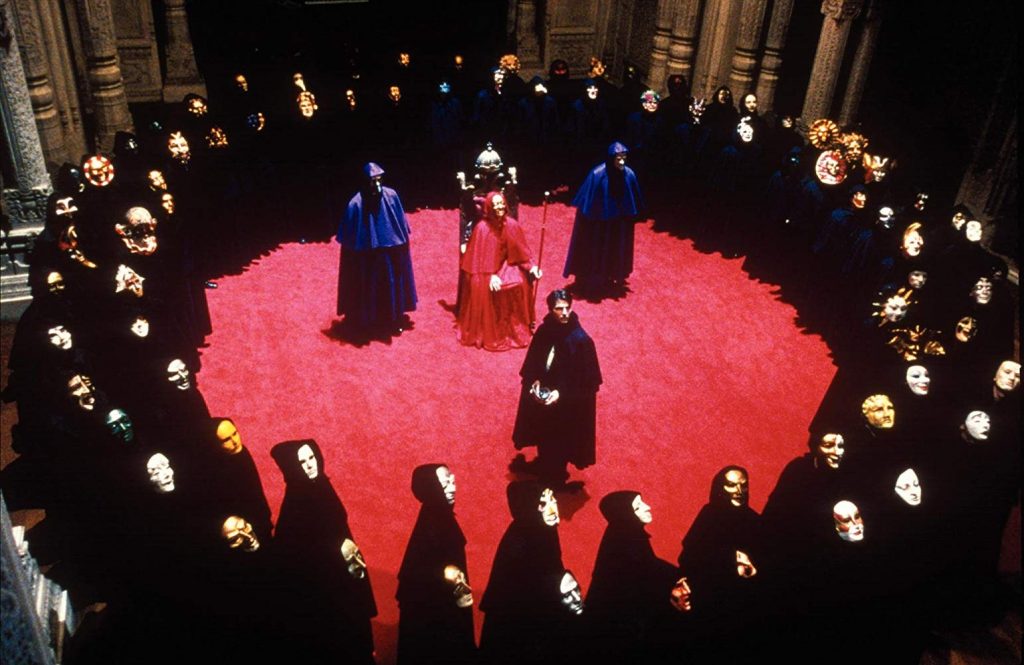

La modernità, almeno in apparenza, ha abbandonato il sacrificio rituale. Non immoliamo più animali sugli altari né re sacri come in certe ricostruzioni frazeriane. Eppure, come suggeriva Roberto Calasso ne L’innominabile attuale, il sacrificio non scompare: muta forma, si traveste, sopravvive in forme secolarizzate. Se seguiamo questa traccia, possiamo leggere alcune espressioni della cultura moderna — dalla letteratura estrema di Sade fino agli scandali globali come il caso Epstein — come luoghi in cui la logica sacrificale riemerge sotto nuove maschere.

Nelle 120 giornate di Sodoma, i libertini sadiani costruiscono un mondo chiuso, regolato da rituali minuziosi, calendari, gerarchie, narrazioni ripetute. Tutto ricorda una liturgia. Ma ciò che manca è il riferimento al divino: non c’è trascendenza, non c’è redenzione, non c’è ordine cosmico da ristabilire. La vittima non è offerta a un dio, ma al desiderio sovrano del potente. Il sacrificio perde la funzione sociale e religiosa e diventa pura affermazione di dominio. È, in un certo senso, il sacrificio svuotato del sacro: una macchina rituale che continua a funzionare anche quando il suo significato originario è evaporato.

Sade mostra così una verità scomoda: eliminare Dio non elimina automaticamente la violenza rituale. Può invece liberarla da limiti simbolici, lasciandola come nuda espressione di potere sul corpo altrui.

Anche la vicenda Epstein, può essere letta attraverso la lente antropologica del sacrificio. A un primo livello, emerge una dimensione sadica: reti di potere, ricchezza e impunità in cui i corpi delle vittime diventano strumenti, merci, segni di status. Qui il dominio sul corpo altrui funziona come linguaggio del potere.

Ma c’è un secondo livello, più simbolico e collettivo. Quando lo scandalo esplode, l’indignazione pubblica globale si concentra su una figura centrale. Epstein diventa il punto di coagulo della colpa, dell’orrore, della rabbia morale. La sua caduta e la sua morte producono una sorta di chiusura narrativa: il mostro è stato identificato.

In termini girardiani, si intravede il rischio del meccanismo del capro espiatorio. Non perché Epstein fosse innocente, ma perché la concentrazione della colpa su un singolo può permettere al sistema più ampio di restare in ombra. Il sacrificio simbolico di una figura, o charachter assassination, come si usa dire oggi, non garantisce che le strutture che hanno reso possibile la violenza vengano realmente trasformate.

Nelle società contemporanee, il luogo del sacrificio sembra spesso essere lo spazio mediatico. Qui avvengono: distruzioni pubbliche di reputazioni, processi morali collettivi, cicli di scandalo e purificazione simbolica.

Non si tratta di equiparare questi fenomeni ai riti arcaici, ma di riconoscere una continuità strutturale: la comunità ha ancora bisogno di canalizzare la violenza, l’angoscia e la colpa. Solo che oggi lo fa attraverso narrazioni mediatiche globali anziché rituali religiosi.

Forse comprendere queste metamorfosi è uno dei compiti più urgenti per leggere la violenza del nostro tempo.