Ci sono istanti curiosi in cui il pensiero e la realtà sembrano incrociarsi senza alcun preavviso. Stai pensando a qualcosa — un oggetto, una persona, un luogo che non emergeva da tempo nella tua mente — e proprio in quell’esatto momento, qualcuno accanto a te lo nomina ad alta voce. Magari stai ripensando distrattamente a un vecchio compagno di scuola, e quell’amico, senza alcun collegamento apparente, te lo ritrovi davanti come un fantasma. Di solito si liquida tutto come una strana coincidenza, un evento casuale. Ma in fatti simili c’è qualcosa che stona con il senso comune, come se la distanza tra l’interno e l’esterno, tra ciò che si pensa e ciò che accade, fosse meno netta di quanto crediamo usualmente. Sono attimi brevi, ma lasciano addosso un certo stupore, alle volte – per citare le parole di Aristotele – un certo “spaventato stupore”. Questi fenomeni sono alla base del concetto di “sincronicità”.

Ci sono istanti curiosi in cui il pensiero e la realtà sembrano incrociarsi senza alcun preavviso. Stai pensando a qualcosa — un oggetto, una persona, un luogo che non emergeva da tempo nella tua mente — e proprio in quell’esatto momento, qualcuno accanto a te lo nomina ad alta voce. Magari stai ripensando distrattamente a un vecchio compagno di scuola, e quell’amico, senza alcun collegamento apparente, te lo ritrovi davanti come un fantasma. Di solito si liquida tutto come una strana coincidenza, un evento casuale. Ma in fatti simili c’è qualcosa che stona con il senso comune, come se la distanza tra l’interno e l’esterno, tra ciò che si pensa e ciò che accade, fosse meno netta di quanto crediamo usualmente. Sono attimi brevi, ma lasciano addosso un certo stupore, alle volte – per citare le parole di Aristotele – un certo “spaventato stupore”. Questi fenomeni sono alla base del concetto di “sincronicità”.

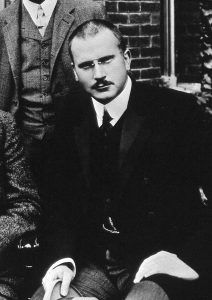

Il concetto di sincronicità, introdotto da Carl Gustav Jung, designa appunto la coincidenza significativa di eventi privi di nesso causale diretto, ma uniti da un contenuto simbolico comune.

Questo fenomeno, che per Jung si manifesta soprattutto in momenti di crisi, trasformazione o intensità psichica, richiede un approccio metodologico interdisciplinare, capace di integrarne le dimensioni psicologica, simbolica, culturale e fisica.

In psicologia analitica, la sincronicità è riconosciuta come un’esperienza ricorrente nei processi di ristrutturazione della coscienza. Eventi simbolici o onirici, in apparenza casuali, si collegano in modo significativo allo stato interno del soggetto, configurandosi come strumenti di comprensione e orientamento psichico.

Dal punto di vista sociologico, la sincronicità potrebbe iscriversi nel campo della “coscienza collettiva” (Durkheim) e può essere interpretata come emersione soggettiva di strutture simboliche condivise. Non si tratta di mera proiezione individuale, ma di un’interazione tra psiche e immaginario sociale, che permette all’individuo di riconoscere una trama di senso all’interno della propria biografia.

Un approccio antropologico (Lévy-Bruhl, Geertz) potrebbe evidenziare come la sincronicità riproponga dinamiche tipiche del pensiero simbolico e analogico, presenti nelle culture tradizionali ma attive anche nelle società di tipo moderno, specialmente in contesti di “discontinuità” (es: passaggio fra diverse fasi della vita), dove riemerge la necessità di collegare eventi apparentemente isolati, al fine di un adattamento ontologico.

Sul piano comunicativo e cibernetico, Gregory Bateson ha teorizzato un modello di “mente estesa e sistemica”, in cui “connessioni non causali” (pattern, risonanze, eco simboliche) fanno parte integrante dei processi di apprendimento e trasformazione. La sincronicità, in tale ottica, rifletterebbe un’interazione dinamica tra mente e ambiente.

In fisica teorica, il confronto tra Jung e Wolfgang Pauli, premio Nobel per la fisica, ha aperto una riflessione sul ruolo dell’osservatore e sul concetto di acausalità. Pauli, ispirandosi alla meccanica quantistica, suggerì che i fenomeni sincronici potessero essere compresi all’interno di un ordine implicito della realtà, dove le connessioni non sono necessariamente causali, ma simbolicamente ordinate. Analogamente, nella fisica quantistica moderna, concetti come l’entanglement mostrano che particelle distanti possono risultare correlate in modo non locale, sfidando il paradigma causale classico.

In fisica teorica, il confronto tra Jung e Wolfgang Pauli, premio Nobel per la fisica, ha aperto una riflessione sul ruolo dell’osservatore e sul concetto di acausalità. Pauli, ispirandosi alla meccanica quantistica, suggerì che i fenomeni sincronici potessero essere compresi all’interno di un ordine implicito della realtà, dove le connessioni non sono necessariamente causali, ma simbolicamente ordinate. Analogamente, nella fisica quantistica moderna, concetti come l’entanglement mostrano che particelle distanti possono risultare correlate in modo non locale, sfidando il paradigma causale classico.

Pur senza postulare tesi strettamente metafisiche, tali osservazioni, come si può vedere, suggeriscono che la realtà possa essere strutturata secondo logiche relazionali e non puramente lineari, aprendo spazi di riflessione compatibili con il principio sincronico.

Giovanni Balducci